°descriptio°:

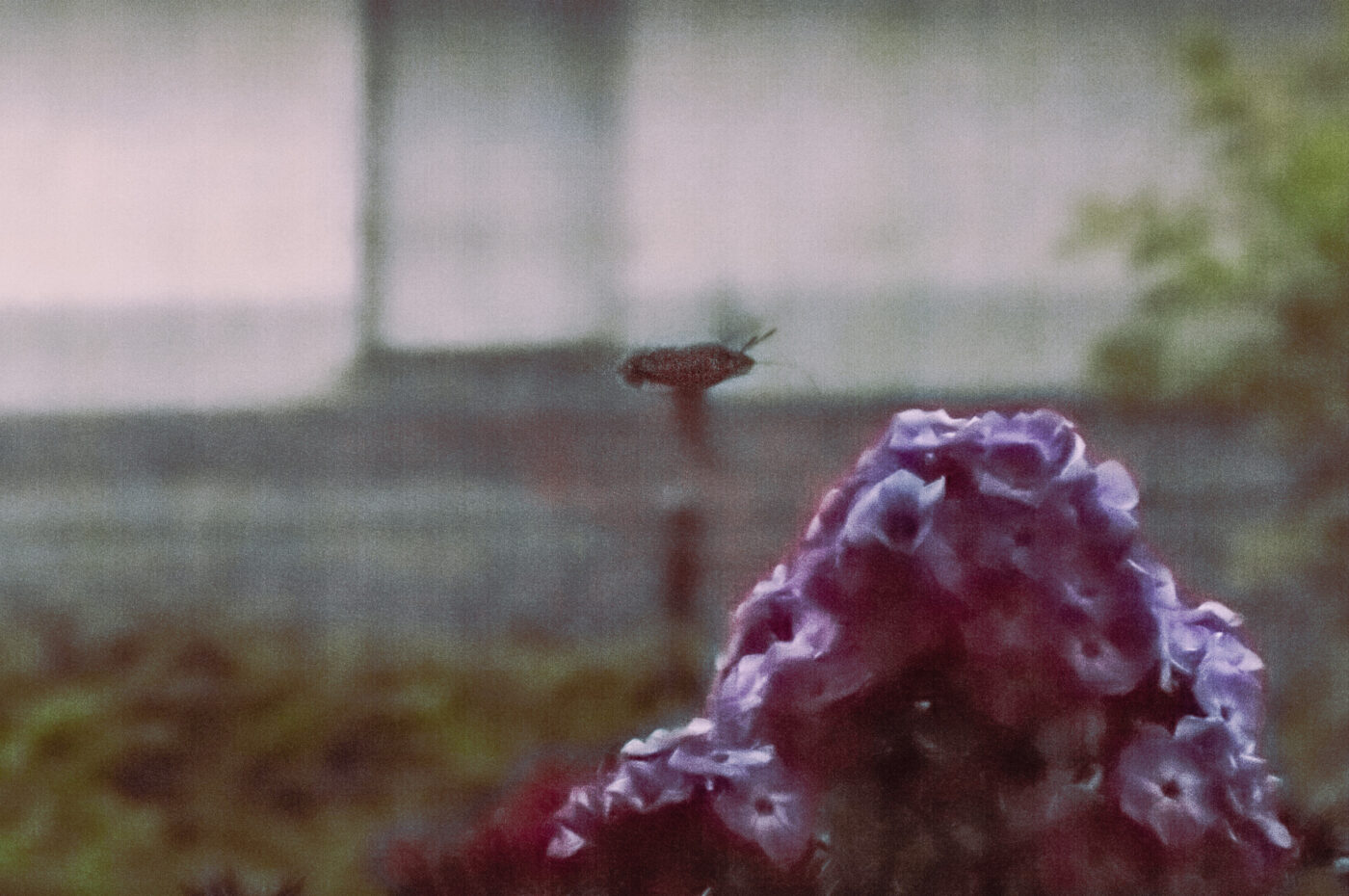

Das Taubenschwänzchen (Macroglossum stellatarum), auch Taubenschwanz oder Karpfenschwanz genannt, ist ein Schmetterling (Nachtfalter) aus der Familie der Schwärmer (Sphingidae). Sein deutscher Name leitet sich vom zweigeteilten Haarbüschel am Hinterleibsende ab, das eine gewisse Ähnlichkeit mit den Schwanzfedern von Tauben aufweist. Als Wanderfalter ist das Taubenschwänzchen in fast ganz Europa bekannt. Wegen seines auffälligen Flugverhaltens, Schwirrflug bezeichnet, das dem eines Kolibris ähnelt, wird es auch Kolibrischwärmer genannt; zahlreiche vermeintliche Kolibrisichtungen in Europa gehen auf diese Schmetterlingsart zurück.

Die Falter erreichen im westlichen Verbreitungsgebiet eine Flügelspannweite von 36 bis 50 Millimetern bei einer Masse von etwa 0,3 Gramm. Im östlichen Verbreitungsgebiet werden sie größer und erreichen Spannweiten von 40 bis 76 Millimetern. Der gedrungene Körper der Tiere ist besonders am Thorax behaart und hat auf der Oberseite etwa die gleiche graubraune Färbung wie die Oberseiten der Vorderflügel. Nur am Ende des Hinterleibs wird die Färbung dunkler. Dort tragen die Tiere einen braun-schwarzen, zweigeteilten vermeintlichen Haarbüschel; tatsächlich handelt es sich jedoch um verlängerte Schuppen, mit deren Hilfe Taubenschwänzchen beim Navigieren vor den Blüten ausgezeichnet steuern können. An den Seiten des Körpers befinden sich mehrere weißliche Haarbüschel, die sich – besonders von unten gesehen – von der dunkel grau und braun gefärbten Unterseite des Hinterleibs abheben. Die Unterseite von Kopf und Thorax ist hellgrau.

Taubenschwänzchen haben graubraune Vorderflügeloberseiten, die mit zwei unauffälligen, schmalen, gewellten, dunkelbraunen Binden versehen sind. Diese verlaufen etwa auf Höhe der Flügeldrittel; die weiter außen gelegene Binde endet ungefähr in der Mitte des Flügels. Die deutlich kleineren Hinterflügel sind orangebraun und am Außenrand schwärzlich gerandet. Ihre Unterseite ist ähnlich wie ihre Oberseite gefärbt; am Flügelansatz entlang der gesamten Innenseite ist sie aber gelblich. Die Unterseite der Vorderflügel ist komplett braunorange. Selten kommen bei den Taubenschwänzchen helle oder dunkle Farbvarianten vor.

Wie fast alle Schwärmer haben auch die Taubenschwänzchen einen langen Saugrüssel, der 25 bis 28 Millimeter lang ist. Die zum Ende hin kontinuierlich breiter werdenden, keulenförmigen, fein in Ringen beschuppten Fühler sind ebenso typisch für viele Arten der Familie. Die Facettenaugen sind hell, haben aber ein dunkles Zentrum und manchmal auch weitere dunkle Bereiche. Die dunkle Mitte erweckt den Anschein einer Pupille: eine „Pseudopupille“, wie sie an vielen Komplexaugen lebender Tiere beobachtet werden kann, z. T. sogar in Mehrzahl.

Die Raupen werden 45 bis 50 Millimeter lang und sind variabel gefärbt. Ihre Grundfärbung ist meist grün; es gibt aber auch braune, rotbraune oder grauviolette Exemplare. Die Kopfkapsel hat dabei jeweils die gleiche Färbung wie der übrige Körper. Der Körper der Raupen ist überall fein gelblich-weiß punktiert. Sie tragen an den Seiten zwei Längslinien, eine weiße etwa auf der Körpermitte sowie eine gelbe unterhalb der braunen Stigmen. Nach oben haben beide Linien einen dunklen Hof. Die obere Linie endet kurz vor der Spitze des Analhorns, einem spitzen Horn am Hinterleibsende, das für nahezu alle Schwärmerraupen charakteristisch ist. Das Analhorn ist bei jungen Raupen rotviolett, später ist es bläulich bis blaugrau, hat eine gelbe bis orange Spitze und ist leicht dunkel gepunktet. Die Thorakalbeine sind braun, die Bauchbeine haben eine rosa gefärbte Basis, auf die ein heller und ein schwarzer Bereich folgen.

Taubenschwänzchen sind Wanderfalter und erschließen in den Sommer- bzw. Wintermonaten durch ihren ausdauernden Flug neue Areale. Sie kommen im Sommer in Europa bis in den hohen Norden, in Großbritannien, Island und in weiten Teilen Russlands (im Osten bis Sachalin) vor. Im Winter reicht ihre Verbreitung im Westen bis nach Gambia, in Asien vereinzelt bis in die südlichen tropischen Bereiche wie Indien und Vietnam.[3]

Die Tiere legen dabei große Distanzen zurück und können bis zu 3000 Kilometer in weniger als 14 Tagen bewältigen In Mitteleuropa gibt es drei Zeitabschnitte, in denen die Falter häufiger als sonst beobachtet werden: Ende Juni, Mitte Juli und im August/September. Da man keine eindeutigen Abgrenzungen hinsichtlich der Generationen vornehmen kann, ist zu vermuten, dass sich zufliegende Tiere mit jenen, die sich hier entwickeln, vermischen. Dabei handelt es sich bei den ersten beiden Falterschüben um jene Tiere, die zuvor im wärmeren Süden geschlüpft sind und nach Norden fliegen. Deren Nachkommen fliegen dann erst ab Mitte August. Dazwischen ist ein eindeutiger Rückgang an gesichteten Individuen zwischen Juli und August zu erkennen. Zur kalten Jahreszeit hin verringern sich die Sichtungen naturgemäß stark. Man weiß bis jetzt noch nicht, wohin die Falter vor dem Winter verschwinden. Entweder fliegen sie zurück in den Süden, was aber nicht erwiesen ist, oder sie überwintern gut geschützt. Für diese letztgenannte Annahme sprechen zumindest vereinzelte Funde von überwinternden Faltern, denn in allen Monaten des Jahres können Falter beobachtet werden: sei es in Winterquartieren an geschützten Orten (beispielsweise in Höhlen, in hohlen Stämmen und auch in Häusern) oder an wärmeren Wintertagen beim Flug. Demnach kann als gesichert gelten, dass zumindest ein Teil der Falter auch in Mitteleuropa erfolgreich überwintert. Dies ist z. B. für Oberschwaben und die Oberrheinebene gut dokumentiert.

Das Taubenschwänzchen kann man – wie auch andere wandernde Schwärmerarten, beispielsweise den Windenschwärmer – nahezu überall im offenen Gelände vorfinden. Einzige Voraussetzung ist das Vorhandensein genügend nektarreicher Futterpflanzen. Sie kommen sowohl in naturnahen Bereichen (z. B. Trockenrasen und Wiesen) als auch in Parks, Gärten oder in Städten an Balkonen vor, wenn dort blühende Pflanzen wachsen. Deswegen können diese auffällig fliegenden Tiere häufig beobachtet werden. Gemieden werden nur dichte Wälder.

Die Eiablageplätze – und damit verbunden die Raupenvorkommen – sind seltener, da die Falter ihre Eier nur an Plätzen ablegen, an denen sowohl genügend Nektarpflanzen als auch Raupenfutterpflanzen wachsen. Dies ist notwendig, da die Weibchen während der lange andauernden Eiablage immer wieder Nektar zu sich nehmen müssen. Ideale Fortpflanzungshabitate sind warme und sonnige Wiesen oder Acker- und Waldränder mit Labkrautbewuchs und Blütenreichtum.

Die Taubenschwänzchen sind – für Schwärmer unüblich – tagaktiv. Darüber hinaus fliegen sie auch bei Dämmerung und manchmal nachts, was vereinzelte Lichtfänge dokumentieren. Auch an stark bewölkten Tagen, bei Regen und bei Temperaturen um 10 °C sind sie aktiv. Bei Kälte vibrieren sie sitzend (Wärmezittern), und zwar im Gegensatz zu anderen Schwärmern nicht mit ausgebreiteten, sondern mit flach über dem Körper versetzten Flügeln. Sie nutzen jede sich bietende Wärmequelle; beispielsweise ruhen sie mit geöffneten Flügeln auf sonnenbeschienenen Steinen und nutzen sowohl die Sonnenstrahlen als auch die von den Steinen abgestrahlte Wärme. An sehr heißen Tagen ruhen sie während des Temperaturmaximums und fliegen bevorzugt in den frühen Morgenstunden sowie am Abend.

Die Tiere versammeln sich am Abend oft zu Schlafgemeinschaften. Dazu suchen sie meist vertikale, von der Sonne aufgewärmte Felsflächen oder Ähnliches auf. Die Ansammlungen der Tiere dienen aber auch der Partnersuche.

Beachtenswert ist das Erinnerungsvermögen der Falter. Sie kehren Tag für Tag an reichhaltige Nektarquellen zurück, ebenso bleiben sie ihren Ruhe- und Schlafplätzen oft ein ganzes Falterleben lang treu.

Die Suche nach geeigneten Geschlechtspartnern findet in der Regel an den Schlafplätzen, also senkrechten Stein- oder Erdwänden statt, die durch die Sonne aufgewärmt sind. Die Männchen fliegen diese Stellen mit hoher Geschwindigkeit ab, bis sie ein paarungsbereites Weibchen entdeckt haben. Dieses sendet zum Anlocken Pheromone aus, was man gut an den ausgestülpten Pheromondrüsen am Hinterleib erkennen kann. Haben sich zwei Partner gefunden, fliegen sie gemeinsam lebhaft umher. Die Begattung wird im Sitzen vollzogen und dauert meist weniger als eine, in Ausnahmefällen bis zu zwei Stunden. Sie sitzen dabei mit dem Körper in entgegengesetzten Richtungen und sind am Hinterleib aneinandergekoppelt. Bei Störung können die Kopulierenden ohne sich zu trennen gemeinsam fliegen.

Die Weibchen begeben sich nach der Paarung auf Nektarsuche und legen erst anschließend ihre Eier ab. Dies erfolgt meist am späten Nachmittag. Sie suchen dazu geeignete, an sonnigen Plätzen stehende Pflanzen und fliegen im Schwirrflug an diese heran, um jeweils ein Ei durch Vorbiegen des Hinterleibes anzuheften. Die Pflanzen werden vor der Eiablage Ästchen für Ästchen genauestens inspiziert. Gelegt wird immer nur ein Ei pro Pflanze an junge Knospen, die noch nicht aufgeblüht sind. Insgesamt werden – mit Unterbrechungen zur Nektaraufnahme – bis zu 200 Eier auf diese Weise gelegt.

Das Taubenschwänzchen ist weit verbreitet und kommt häufig vor, es ist nicht gefährdet.

[Text-Quelle: Wikipedia]

°illustrationen°:

°navigation auxilium°

… man könnte auch Navigationshilfe drauf sagen. Ab hier geht’s irgendwie weiter …